在实际剪辑过程中,我们往往需要在声音轨道上叠很多层,十层,二十层音轨很常见,但当然不是叠的轨道越多越好,因为现在时代的剪辑速度偏快,人耳也并没有足够时间来详细辨别“一个音效”或“几个音效叠在一起”的听感有什么不同,有时候叠几条声音轨甚至不如一个静音处理来的惊艳。

“道理我都懂,但是剪辑时没法只用一层音轨吧,剪着剪着轨道自然越来越多”这当然是很多人的问题。

解决方法:从思维上对声音有分类的概念,记住三层思维:从听觉感知和叙事功能的终极目标来看,声音核心只有 “基础层”、“叙事层”、“情感层” 这三层。这是声音处理的“道”,声音无论几十层轨道,它最终只要包含这三大层就是正确的思路:

- 基础层:氛围与环境

- 作用: 建立场景的真实感、空间感和时间感。它是声音的“画布”,通常不被主动察觉,但一旦缺失就会显得“假”。

- 例: 房间环境、城市喧嚣、森林虫鸣、风声雨声。

- 叙事层:同期声与对白

- 作用: 推动故事发展的核心信息。是观众必须听清楚的内容,拥有最高的优先级。

- 例: 角色对话、其它细节拟音(如放下杯子、敲门)。

- 情感层:瞬间与点缀

- 作用: 引导观众情绪、强调关键瞬间、创造风格化表达,这也是更容易让片子出风格的环节。

- 例:音乐配乐,各类音效如:Hits(打击), Risers(上升), Whooshes(呼呼), Accents(突出)Moments(瞬间)等。

声音三层(基础、叙事、情感),构成了一个完整立体的的听觉生态系统,缺任何一层,成片都是扁平和不完整的。

这样就把声音处理的思路简化很多了,只要这个框架下,你就可以继续向上思考:“加法”与“减法”的循环:

-

- “这个声音是否服务于三大层次之一?”

- 在基础层思考:“画面内是否还有其它环境音可以添加,处理,甚至去添加一些画面内没有,但符合场景的环境音呢?环境音该处理成什么效果才能符合当下场景的镜头语境呢?”

- 在叙事层思考:“是否可以添加各类细节拟音丰富,如衣服摩擦声,关键动作产生的不同拟音?”

- 在情感层思考:是否需要加配音渲染情感?还是单纯加氛围音就已经形成更好的效果?

- “我听到的是我想让观众听到的吗?还是太吵了?无意义”

- “关掉这一轨,损失大吗?”

先做加法: 根据创意,大胆地叠加图层,构建复杂的声音听效果。再做减法: 静心回放:往往最精妙的设计,来自于勇敢地静音掉一些轨道。

在剪辑阶段,我们应该时刻具备这种三层思维,无论中期后期,甚至是开始前。这能让我们避免陷入无意义的堆砌,更高效地工作。

哪怕是刚刚添加音效的时刻:

-

- 在放置任何音效前,先问自己:这个镜头/场景,需要怎样的氛围?核心的叙事声音是什么?需要用什么情感音效来点睛?这三层声音哪一个应该优先级最高?

- 在软件里,建立三个主要的总线轨道,分别在心里命名为基础、叙事与硬效果、情感与设计。

- 将所有的细分音效,分别路由到这三个总线里。

那为什么一定是“三层”呢?

在《剪法:影视剪辑的思维与方法》一书里,我在开头第一句引用了《道德经》的名言:道生一 ,一生二,二生三,三生万物;其实这也是剪辑的本质:声音(1)分为叙事类声音与非叙事类声音(2)大类。这(2)大类分为同期声,配乐,音效(3类),然后这三类便会衍生出无数小的分类:对白,拟音,氛围音,音乐等。

我们的所有剪辑创作都处在“三回到一”这个过程,所以如果用极简思维来看,当你觉得一个成片差强人意,可以从声音角度去审视是否是在声音上出了问题,是否缺少了一类声音的正确辅佐。并不是有什么玄学规律,只是“三”可以帮助我们更好的去拆分/归类一个复杂的系统。

例如这些:

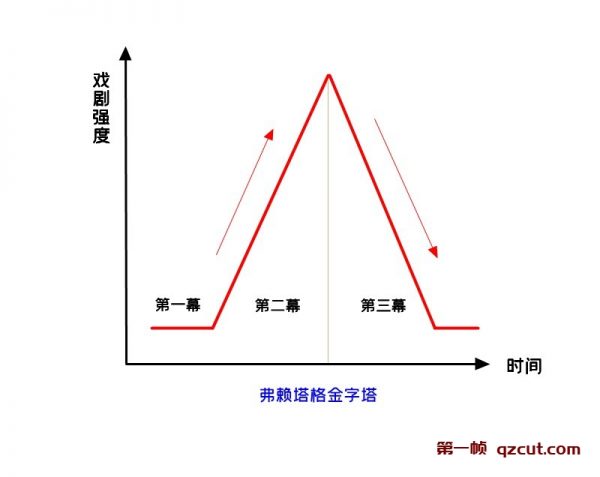

1. 叙事结构与节奏

-

- 宏观:三幕剧 – 建置 → 对抗 → 结局。这提供了最稳固的叙事张力曲线。

- 中观:场景内的三拍子 – 一个重要的对话或动作,常常以“三次”为一个小节。例如:角色尝试开门,前两次失败,第三次成功(或爆发)。这创造了最小的戏剧悬念和释放单元。

- 微观:镜头组接的三次法则 – 同样的镜头景别或运动方式(如快速 Zoom in),连续使用不超过三次。超过则模式感太强,令人生厌。这是“转场不宜过三(事不过三)”的深层原理。

2. 视觉构图与层次

- 空间纵深三层

- 前景: 增加代入感、框架感,或用于过渡。

- 中景: 叙事核心,角色动作和对话发生的主体区域。

- 背景: 建立环境、提供上下文,或制造隐喻。

- 一个富有电影感的镜头,几乎总是在有意识地经营这三层关系。

3. 色彩与光影

- 色彩校正三层

- 阴影: 控制画面最暗部,奠定基调。

- 中间调: 控制画面大部分信息,决定整体色彩倾向。

- 高光: 控制画面最亮部,营造光线质感。

- 通过分别调整这三层,才能创造出丰富而不失和谐的影调。

- 配色方案三层

- 主色(约60%): 决定画面的整体情绪。

- 辅助色(约30%): 与主色形成对比或互补,增加活力。

- 点缀色(约10%): 小面积的突出色彩,用于引导视线,突出重点。

- 这同样是“三”的思维,确保了视觉的重点和平衡。

4. 音乐与情绪

- 音乐织体三层

- 旋律层: 最抓耳的部分,承载主题,是情感的“声带”。

- 和声层: 铺垫氛围,支撑旋律,是情绪的“画布”。

- 节奏层: 提供动力和脉搏,是故事的“心跳”。

- 剪辑时,可以根据需要让画面去贴合不同的层,比如用节奏层剪动作,用旋律层剪情感高潮。

5. 表演与对白

- 台词力量三层

- 第一次: 平静陈述。

- 第二次: 带上情绪(愤怒、悲伤)。

- 第三次: 爆发或归于极致平静。

- 一个重要信息的揭示,可以通过“说三次”来强化,但每次的表演层次不同:

- 这创造了递进和变化,避免了单调。

评论留言